석가모니부처님의 삶은 극적인 장면의 연속입니다.

불교에서 부처님의 삶 하나하나가 가르침이고 신앙의 대상입니다.

부처님에 관한 이야기는 근본불교 시기부터 관심의 대상으로 회화, 조각의 주제가 되어 풍성한 작품을 만드는 토양이 되었습니다.

부파불교 시기에는 전생이야기가 더해져 불교미술이 다양화합니다.

석가모니부처님의 입태(入胎)와 탄생, 성장과 출가, 고행(苦行)과 정각(正覺), 전법(傳法)과 열반(涅槃)까지 하나하나가 극적입니다.

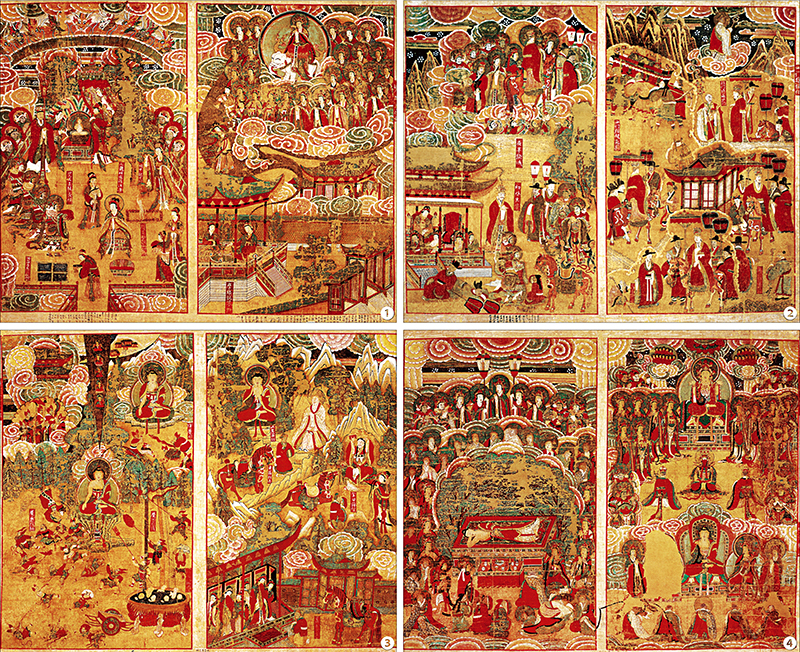

부처님 열반 직후에는 탄생, 득도, 설법, 열반의 네 장면을 표현한 정도였으나, 중국에서 현재의 여덟 장면으로 변화합니다.

팔상도는 화폭마다 주제를 적어놓아 이해하기 쉽습니다.

여덟 폭의 그림 마다는 다시 4~5개의 장면으로 묘사됩니다.

팔상도 역시 화승이나 기타의견에 따라 다소간의 변화가 있습니다.

큰 틀에서 팔상도의 세부 내용을 간추리면 다음과 같습니다.

도솔래의상(兜率來儀相)입니다.

팔상도의 첫 장면으로 도솔천에서 속세를 향하는 광경입니다.

① 도솔천에서 수행중이던 호명보살이 오랜 수행 끝에 때가 되자 청정한 카필라국 고타마 집안을 골라 입태를 준비하고 있습니다.

허공에서 흰 코끼리를 타고 천신들의 외호를 받고 있습니다.

② 호명보살이 마야왕비의 몸에 입태하는 장면입니다.

경전에는 낮잠을 자던 마야부인이 여섯 개의 이빨을 금으로 장식한 흰 코끼리가 달려와 자신의 몸에 들어오는 꿈을 꾸었다고 합니다.

도솔래의상의 오른쪽 위 둥근 원에는 흰 코끼리에 앉은 호명보살과 궁궐의 마야부인이 상서로운 기운으로 연결되어 있습니다.

③ 그림의 아래에는 기이한 꿈을 꾼 마야부인이 정반왕에게 꿈을 말하고, 정반왕은 시종과 바라문에게 의미를 묻는 장면입니다.

시종은 ‘코끼리를 타고 입태 하는 왕후의 꿈은 장차 태어날 아기가 삼계의 스승이 되어 중생들을 번뇌에서 구합니다.’라고 말합니다.

바라문은 답하기를 ‘왕비께서 낳으실 왕자는 출가를 하면 중생들을 구하고, 전륜성왕이 되면 위대한 군주가 됩니다.’라고 합니다.

시종과 바라문의 얘기를 들은 정반왕이 기뻐하는 모습입니다.

④ 그림 왼쪽에는 소구담이라는 도적으로 몰린 전생의 싯달타가 처형대에 묶여 화살을 맞아 억울하게 죽는 장면도 묘사됩니다.

비람강생상(此藍降生相)입니다.

석가모니부처님께서 룸비니동산에서 태어나는 장면입니다.

① 친정에서 출산하는 전통에 따라 친정으로 향하던 마야왕비는 룸비니 동산에 이르렀을 때 갑자기 산기를 느끼게 됩니다.

급히 장막을 치고 오른손으로 무우수를 잡고 옆구리로 출산합니다.

이는 싯달타 태자가 무사인 크샤트리아 계급임을 의미합니다.

인도의 전통적인 출산의 모습은 계급에 따라 다릅니다.

브라만은 ‘이마’, 크샤트리아는 ‘옆구리’, 바이샤는 ‘허벅지’, 천민인 수드라는 ‘발바닥’으로 태어난다고 합니다.

② 그림에서는 시중드는 시녀와 주변의 사람들, 동물과 미물까지 왕자의 탄생을 기뻐하고 축하하는 모습이 묘사됩니다.

③ 이때 하늘에서는 아홉 마리의 용이 나타납니다.

각기 더운물과 시원한 물을 뿜어 아기의 몸을 깨끗이 씻어줍니다.

부처님을 목욕시키는 구룡관욕·토수(九龍灌浴·吐水)의 유래입니다.

④ 태어난 아기는 동서남북 사방으로 각각 일곱 발자국을 걸은 다음 한쪽 손으로는 하늘을, 다른 손은 땅을 가리키며 외칩니다.

‘하늘 위, 하늘 아래에 있는 모든 존재는 그 자체로 존귀하도다!’

‘일체 모든 것은 고통 속에 있으니 내가 이를 평안케 하리라!’

⑤ 길 위에서 출생한 싯달타가 환궁을 하니 늦둥이를 얻은 부왕 정반왕과 궁인들이 환호하고. 아시타 선인은 관상을 보게 됩니다.

아시타 선인은 ‘태자는 전륜성왕 또는 부처가 될 상’이라고 합니다.

사문유관상(四門遊觀相)입니다.

싯달타 태자는 깊은 사유를 통해 사소한 움직임에도 깊은 의문을 품게 되는 등 출가를 암시하는 행동이 묘사됩니다.

① 태자는 카필라성의 동문 밖을 나섰다가 늙은이를 봅니다.

그리고 ‘사람은 왜 늙어야 하는 가?’에 대한 깊은 의문을 가집니다.

② 어느 날은 남문 밖을 나섰다가 병으로 고통받는 이를 봅니다.

왕자는 ‘사람은 왜 병들어야 하는 가?’에 대한 큰 의문을 가집니다.

③ 다시 서문 밖을 나섰다가 시신과 장례행렬을 보게 됩니다.

‘사람은 왜 죽어야 하며, 죽을 수밖에 없는가?’를 생각하게 됩니다.

④ 마지막 북문 밖에서 위의(威儀)를 갖춘 사문을 보게 됩니다.

‘나도 출가를 하면 저 사문처럼 위엄있는 모습을 갖출 수 있을까?’

‘생사를 초월하는 깨달음을 얻어 뭇 중생을 구제할 수 있을까?’

꼬리를 물고 이어지는 의문은 출가를 결행하는 동기가 됩니다.

⑤ 그림의 중앙 상단에는 천상의 마야부인이 태자의 모든 행동을 안타깝게 지켜보는 모습이 그려져 있습니다.

유성출가상(踰城出家相)입니다.

정반왕은 싯달타의 출가를 막기 위해 갖은 노력을 기울입니다.

‘자식이 없다.’ 우기고, 호화판 궁궐을 지어 쾌락을 즐기게 합니다.

싯달타가 세속의 유혹을 떨치고 성을 넘어 출가하는 장면입니다.

① 정반왕은 계절별로 사용하는 궁궐을 짓고, 술과 여인이 주는 쾌락을 누리-도록 연회를 열어 출가의 의지를 접도록 유도합니다.

그러나 싯달타는 세상사의 즐거움에 별반 흥미를 보이지 않습니다.

여인이 주는 쾌락은 이튿날 술에 찌든 추한 모습으로 그려집니다.

출가를 막기 위해 부왕이 세운 호위병들은 깊은 잠에 빠져듭니다.

② 2월 8일 먼동이 트기 전 새벽 시간입니다.

싯달타는 마부 찬다카가 끄는 애마 칸타카를 타고 성을 떠납니다.

카필라성의 높은 성을 넘을 때 사천왕이 말의 다리를 들어줍니다.

③ 출가자 싯달타는 한적한 숲에서 정거천이 변한 사냥꾼의 옷을 자신의 호화로운 옷과 바꿔 입고, 길게 자란 머리칼을 자릅니다.

제석천이 머리카락을 소중하게 받들어 탑을 세워 고이 봉안합니다.

④ 혼자 돌아온 마부 찬다카가 전후 사정을 아뢰고, 태자가 전한 패물을 올리니 정반왕과 야쇼다라가 깊은 슬픔에 잠깁니다.

④ 태자가 떠난 자리에 놓인 빈 의자가 모든 걸 말합니다.

설산수도상(雪山修道相)입니다.

출가한 고타마 싯달타가 수행하는 장면을 그린 그림입니다.

싯달타는 알라라 칼라마와 우다카 라마풋다에게 배움을 청합니다.

그러나 그들의 가르침은 자신의 생각에서 한참을 미치지 못합니다.

도는 배워서 이루는 것이 아니고 직접 깨달아야 함을 알게 됩니다.

① 싯달타가 눈 덮인 설산에서 6년에 이르는 고행을 시작합니다.

머리를 감지도 자르지도 않았으며, 몸을 씻지도 않았습니다.

식욕을 떨치기 위해 하루 쌀 한 톨과 콩 반쪽을 먹기도 합니다.

싯달타의 머리털에는 새가 둥지를 틀었고, 만지면 부스러집니다.

몸은 야윌 대로 야위어 배에 손을 대면 등뼈가 만져질 정도입니다.

6년이나 계속된 고행(苦行)에서도 깨달음의 길은 보이지 않습니다.

② 싯달타는 과거 농경제에서의 기억을 떠 올립니다.

뙤약볕에 그을린 검은 얼굴의 밭 가는 농부와 쟁기 날에 몸이 잘린 벌레, 그 벌레를 먹는 작은 새, 작은 새를 잡아먹는 더 큰 새까지!

쉽 없이 이어지던 사유(思惟)를 떠올리며 고행을 버리기로 합니다.

길게 자란 머리를 자릅니다. 맑은 네란자라 강물에 몸을 씻습니다.

그러자 제석천은 옷을, 무구천자는 가사를 싯달타에게 바칩니다.

③ 수자타라는 여인이 공양하는 유미죽(乳米粥)을 먹습니다.

6년 동안 함께 수행하던 다섯 비구는 맛있는 음식을 먹는 싯달타는 ‘타락했다’ 라고 비난하며 그의 곁을 떠나는 장면입니다.

수하항마상(樹下降魔相)입니다.

마군(魔軍)을 물리치고 깨달음을 얻는 장면의 그림입니다.

고행을 중단한 싯달타는 유미죽을 먹은 뒤 기운을 회복합니다.

① 양치기 스바스티카가 내어 준 부드러운 풀(길상초)을 보리수 아래에 깔고 그 위에 앉아서 굳은 다짐을 합니다.

‘위 없는 깨달음을 얻을 때까지 이 자리에서 일어서지 않으리라!’는

강한 결심을 하였으니 그 자리가 금강보좌(金剛寶座)입니다.

② 마왕 파순이 싯달타의 성도를 알아채고 무력으로 방해합니다.

기마병과 전차, 창검을 높이 든 병사들이 싯달타에게 돌진합니다.

싯달타를 향해 태풍과 폭우를 몰아치고, 창칼과 불화살, 돌을 던져 위협하지만 이들은 모두 꽃으로 변해버립니다.

③ 마왕 파순이 아름다운 세 딸을 보내 싯달타를 유혹합니다.

싯달타가 ‘너희들은 모두 본래의 모습을 드러내고 물러가거라!’라고 말하자 마왕의 세 딸은 추한 노파로 변해 탄식하며 물러갑니다.

무력과 여심으로 정각을 막지 못한 마왕은 논리로 설득합니다,

‘깨달음은 얻을 수 없으니 전륜성왕이 되어 오욕락을 즐기자!’

싯달타가 답합니다.

’마왕이여! 그대의 힘은 첫째는 욕망, 둘째는 혐오, 셋째는 기갈,

넷째는 집착, 다섯째는 피로와 수면, 여섯째는 공포심, 일곱째는

의혹, 여덟째는 위선과 고집이니 그냥 검은 마군(魔軍)일 뿐이다!

다만 용감한 자만이 너를 이겨낼 것이다.’라고.......

④ 싯달타는 ‘머나먼 과거부터 한량없는 세월 쌓아온 선근공덕을 바탕으로 마군을 물리치고 깨달음을 얻을 수 있다.’라고 말합니다.

그러자 마왕은 누가 그것을 증명할 수 있는지 말하라고 외칩니다.

싯달타가 오른손으로 지신을 가리키며 ‘진실을 말하라’라 명합니다.

땅의 신이 답을 합니다. ‘대장부여, 내 당신을 증명하리다.’고.......

이어 삼천대천세계가 크게 흔들리니 마왕은 도망치고 말았습니다.

⑤ 마왕의 항복을 받은 싯달타는 깊은 선정(禪定)에 듭니다.

‘모든 것은 의지하여 일어나고, 이것이 있기에 저것이 있고, 이것이 멸하기에 저것도 멸하는 것이다.’라는 연기(緣起)를 깨달은 겁니다.

수행자 싯달타는 출가한 지 6년 만에 석가모니부처님이 됩니다.

부처님의 나이 35세 되는 해 12월 8일의 새벽녘 이었습니다.

항마상은 때로는 수행자로 때로는 붓다로 그려집니다.

녹원전법상(鹿苑轉法相)입니다.

석가모니 부처님께서 진리를 전파하는 모습을 그린 장면입니다.

전법상은 다섯 비구에게 법을 설하는 부처님을 중심으로 사슴들이 초원에서 한가로이 풀을 뜯는 사슴동산(鹿野苑)의 모습입니다.

① 부처님은 깨달은 후 3×7일 동안 법열(法悅) 삼매에 듭니다.

부처님은 자신이 깨달은 진리가 참으로 심오하여 다른 사람이 쉽게 이해할 수 있을까를 생각하니 진리를 전파하기를 망설입니다.

탐욕과 아집에 물든 중생이 아니더라도 진리는 어렵기 때문입니다.

그럼에도 범천(梵天)은 부처님께 법을 설하시기를 청합니다.

‘탐욕에 사로잡힌 중생들도 때로는 참회’할 수 있기 때문입니다.

법을 설하기로 한 부처님은 화엄세계의 비로자나불로 그려집니다.

② 전법을 결심한 부처님은 한 때의 스승이었던 알라라 칼라마와 웃다카 라마풋타를 떠 올렸지만 그들은 세상 사람이 아니었습니다.

두 번째로 설산에서 함께 수행하던 꼰단냐를 비롯한 다섯 수행자를 생각한 부처님은 이들을 찾아 바라나시 녹야원으로 길을 나섭니다.

녹야원에서는 주로 중도(中道), 사성제(四聖諦), 팔정도(八正道)를 통해 꼰단냐를 시작으로 나머지 네 명이 깨달음에 이르게 됩니다.

이들에게 행하신 대화와 토론을 초전법륜(初轉法輪)이라고 합니다.

이들이 최초의 제자이며, 최초의 비구로서 흔히 ‘오 비구’입니다.

③ 부처님은 야사를 비롯한 60명의 젊은이에게 법을 설하셨으니 그들이 깨달음에 이르자 진리의 가르침을 널리 전하도록 합니다.

너무도 유명한 전도선언(傳道宣言)입니다.

‘그대들은 해탈(解脫)을 얻었다.

그러므로 많은 사람의 이익과 많은 사람의 안락을 위하여,

그리고 세상에서 구하는 미래의 이익과 안락을 위해서 가라.

그대들은 많은 사람을 연민(憐愍)하고 섭수(攝受)하여

이치에 맞게 잘 알아들을 수 있도록 설법(說法) 하라.

나도 우루벨라의 병장촌(兵將村)으로 가서 설법교화 하겠다.’

이후 우루벨라로 가신 부처님은 당시 왕사성(Rajagaha)의 종교 지도자인 가섭 3형제와 그를 따르던 1천 명을 제자로 맞이합니다.

이로써 마가다국의 빔비사라왕을 비롯한 수많은 사람들이 부처님의 가르침을 받아들이는 계기가 되었습니다.

④ 빔비사라왕이 우기(雨期)에 머무를 사원을 부처님께 기증하니 이곳이 바로 최초의 불교사원인 죽림정사(竹林精舍)입니다.

왕사성 죽림정사와 사위성 기원정사는 불교 전파의 거점이 됩니다.

또한, 교세 확산에 중추적인 역할을 한 사리불과 목건련이 자신을 따르던 250인의 제자와 함께 부처님께 귀의한 시기이기도 합니다.

부처님은 고향인 카필라국을 방문하여 아버지 정반왕과 동족교화에 힘을 쓰니 아난과 라훌라, 아나율, 우바리 등이 제자가 됩니다.

부처님의 10대 제자는 각기 개인기와 뛰어난 재능을 가졌습니다.

지혜(智慧)제일 사리불, 신통(神通)제일 목건련, 두타(頭陀)제일 마하가섭, 천안(天眼)제일 아나율, 해공(解空)제일 수보리, 설법(說法)제일 부루나, 논의(論議)제일 가전연, 지계(持戒)제일 우바리, 밀행(密行)제일 라훌라, 다문(多聞)제일 아난다가 그들입니다.

⑤ 녹원전법상은 부처님의 45년 전법의 여정이 담겨 있습니다.

한 폭의 그림에 담기 어려운 다양한 이야기들이 그려지게 됩니다.

제타태자가 급고독장자의 땅을 금으로 덮는 포금매지(布金買地)!

사위성에서 교단의 질서를 위해 계율을 설한 초건계단(初建戒壇)!

어린아이가 가지고 놀던 흙을 공양하는 소아시토(小兒施土)!

사촌 제바닷다의 술취한 코끼리를 항복시킨 조복취상(調伏醉象)!

쌍림열반상(雙林涅槃相)입니다.

부처님께서 사라쌍수(娑羅雙樹) 아래에서 열반에 든 장면입니다.

보리수 아래서 깨달음을 얻으신 이래 진리를 설파하신 지 45년!

가사 한 벌과 발우 한 개를 지녔을 뿐이지만 자비와 진리의 당체인 부처님은 언제나 중생들의 삶의 현장에 함께 하셨습니다.

어느덧 80세가 되신 부처님은 아난존자에게 말씀하십니다.

‘나는 이미 모든 법을 설했고, 내 주먹 속에 감춰진 비밀은 없다.’

‘내 육신은 가죽끈에 매여 간신히 움직이는 낡은 수레와 같다.’

‘너희들은 자기를 등불로 삼고, 자기를 의지처로 삼아라.’

‘법을 등불로 삼고, 법을 의지처로 삼되 다른 것에 의지하지 말라.’

자등명 법등명(自燈明 法燈明)이라는 마지막 가르침입니다.

부처님은 마지막 유행(流行)을 시작하십니다.

대장장이 쭌다가 마련한 버섯죽을 드시니 마지막 공양입니다.

부처님은 쿠시나가라의 사라쌍수 아래까지 유행을 계속하십니다.

부처님은 제자들에게 세 번에 걸쳐 ‘의문 나는 것이 있으면 물으라’ 하신 후 마지막 당부를 남기십니다.

‘제행은 무상하니 방일(放逸)하지 말고 정진(精進)하라!’

길에서 나서, 길에서 살다, 길에서 가시니 음력 2월 15일입니다.

열반상 역시 몇 가지 장면으로 묘사됩니다.

① 먼저 부처님의 열반을 슬퍼하는 중생들을 묘사한 장면입니다.

부처님의 제자들과 신도, 맹수를 비롯한 들짐승과 날짐승, 물고기, 벌레 등의 미물까지 누워계신 부처님 앞에서 열반을 슬퍼합니다.

② 다음은 부처님과 가섭존자의 관계를 설명하는 장면입니다.

부처님의 열반 소식을 뒤늦게 듣고 달려온 가섭은 입관절차가 끝나 부처님의 얼굴조차 볼 수 없다는 아난의 주장에 절망합니다.

부처님은 관 밖으로 두 발을 보이시니 곽시쌍부(槨示雙趺)입니다.

③ 부처님의 관이 불타오르는 장면입니다.

일부러 불을 지피기 위해 노력하지만 관은 불이 붙지 않습니다.

가섭에게 두 발을 내 보이신 부처님의 관은 스스로 불타오릅니다.

④ 불신 전체가 사리가 되니 많은 나라에서 사리를 요구합니다.

이때 도로나존자가 응량기(됫박)를 들고 나타나 중재에 나섭니다.

도로나존자는 사리를 여덟 나라에 공평하게 나눠 분쟁을 막습니다.

도로나존자는 사리가 묻은 됫박을, 말라족은 화장재를 취합니다.

이후 사리를 얻은 각각의 나라들은 부처님의 사리를 모시는 불탑을 조성하니 이름하여 근본팔탑(根本八塔)입니다.

'불교문화' 카테고리의 다른 글

| 70. 공양간 총괄 조왕탱화(竈王幁畵) (0) | 2025.04.12 |

|---|---|

| 69. 무속인이 주로 모시는 제석탱화(帝釋幁畵) (0) | 2025.04.04 |

| 68. 누구나 깨치면 부처! 나한탱화(羅漢幁畵) (0) | 2025.03.27 |

| 67. 호랑이는 무서워? 산신탱화(山神幁畵) (0) | 2025.03.22 |

| 66. 혼자이고 싶어요. 독성탱화(獨聖幁畵) (0) | 2025.03.15 |